Le recours à l’aide sociale reste constant mais la pénurie de logements devient un défi pour les services sociaux

Depuis plus d’un quart de siècle, le rapport sur les indicateurs de l’Initiative des villes pour la politique sociale renseigne sur l’évolution de l’aide sociale des villes. L’expérience montre que les points chauds et les thématiques en matière de politique sociale apparaissent d’abord dans les villes. Mais les réponses aux nouveaux défis sociaux sont aussi souvent formulées et testées dans les villes. En 2024, le taux d’aide sociale n’a pratiquement pas changé par rapport à l’année précédente, avec un écart de -0,1 % pour l’ensemble des villes évaluées. Environ un quart de tous les bénéficiaires de l’aide sociale vivent dans les 14 villes qui sont analysées dans le rapport sur les indicateurs. Dans certaines villes, le taux d’aide sociale diffère davantage de celui de l’année précédente; ces écarts peuvent toutefois être liés à l’ajustement des statistiques de l’aide sociale et doivent donc être interprétés avec prudence. Les facteurs de risque en matière de pauvreté restent stables à long terme: Ainsi, les enfants et les jeunes (en particulier ceux issus de familles monoparentales et nombreuses) sont davantage exposés au risque de pauvreté, tout comme les personnes d’origine étrangère, les personnes divorcées et celles sans formation professionnelle.

La pénurie de logements comme thème central de l’aide sociale

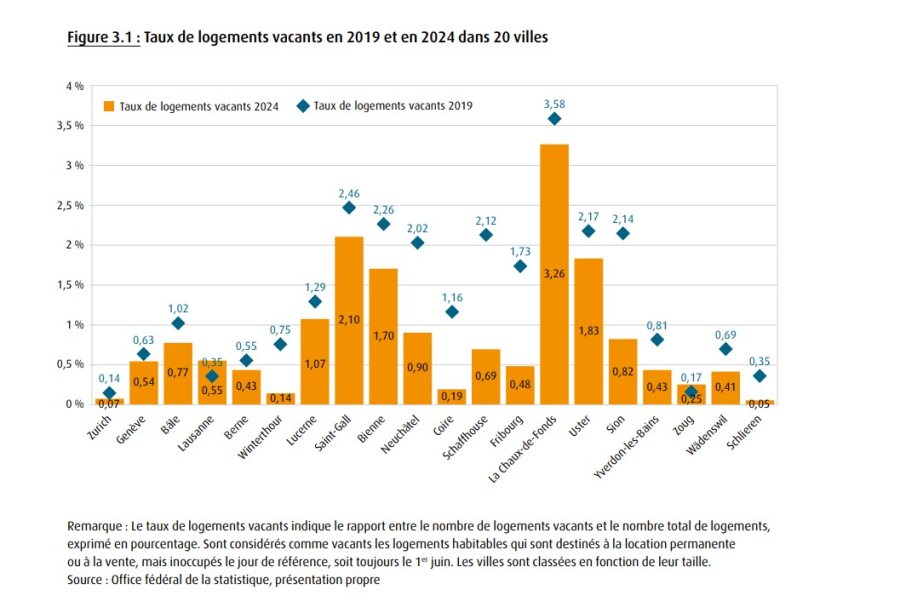

La pénurie de logements préoccupe de plus en plus l’aide sociale, raison pour laquelle l’Initiative des villes pour la politique sociale y a consacré une attention particulière dans son rapport. Six autres villes se sont jointes à l’enquête qualitative car ce sujet les préoccupe au plus haut point. Le taux de logements vacants dans les 20 villes participantes montre clairement que la pénurie de logements s’est nettement aggravée dans la plupart d’entre elles.

Cela a des conséquences sur l’aide sociale. Dans environ la moitié des villes, le nombre de personnes vivant dans la rue a augmenté. Dans la plupart des villes, le nombre de personnes gravement menacées de perdre leur logement à la suite d’une résiliation de bail ou d’une expulsion forcée, ou vivant sans domicile fixe dans différents hébergements, a particulièrement augmenté. Bien que la garantie de l’accès au logement et l’aide aux personnes dans des conditions de logement très précaires ou sans domicile aient toujours fait partie des tâches principales de l’aide sociale, les services sociaux sont désormais de plus en plus chargés de trouver des logements, de rechercher des solutions avec les bailleurs et d’explorer d’autres pistes. Toujours dans le but de permettre aux bénéficiaires de l’aide sociale de trouver ou de conserver un logement stable. Une travailleuse sociale résume la situation ainsi: «Lorsque j’ai commencé il y a quatre ans et demi à la permanence Intake, les problèmes de logement étaient très rares parmi les nouveaux cas. Maintenant, c’est très rare que quelqu’un n’ait pas de problème de logement.» (Beyeler, 2015)

Possibilités et limites

De nombreuses villes sont donc appelées à développer leurs structures et leurs instruments. Les solutions sont multiples mais souvent ardues: Ainsi, l’aide sociale est confrontée à la tâche de fixer des limites de loyer réalistes. Dans plusieurs villes, même les logements bon marché sont si chers qu’il est pratiquement impossible de fixer des limites inférieures à celles des prestations complémentaires. C’est pourquoi certains loyers supérieurs aux limites sont pris en charge. Selon le rapport, il est important que les services sociaux connaissent et exploitent leur marge de manœuvre, mettent en place des services spécialisés et intègrent de manière professionnelle la question du logement dans leurs prestations de conseil.

De plus, il existe dans à maints endroits des lacunes en matière d’hébergements d’urgence et de transition ainsi que d’accompagnement ambulatoire au logement. Il faut des offres spécifiques pour différents groupes cibles, par exemple les personnes actives sans domicile fixe, les jeunes ou les femmes. De plus en plus de villes testent de nouvelles formes d’hébergement, telles que des centres d’hébergement d’urgence ouverts pendant la journée ou des modèles «Housing First» qui permettent une stabilité résidentielle à long terme.

Dans ce contexte, la sauvegarde des conditions de logement existantes revêt une importance croissante. De nouvelles approches misent sur la coopération avec les bailleurs, la prévention des conflits locatifs et les conciergeries sociales. Les programmes préventifs tels que DOMOS à Genève interviennent à un stade précoce en cas de risque d’expulsion et montrent l’importance de la collaboration entre les services sociaux et les administrations.

En fin de compte, la pénurie de logements est un problème général que l’aide sociale ne peut résoudre. Il faut ici des stratégies et des décisions en matière de politique du logement que les villes mettent en œuvre et pour lesquelles elles peuvent compter sur le soutien des autres échelons de l’État.