Der Sozialhilfebezug bleibt konstant, aber die Wohnungsnot wird für die Sozialdienste zu Herausforderung

Seit einem guten Vierteljahrhundert gibt der Kennzahlenbericht der Städteinitiative Sozialpolitik Auskunft über die Entwicklungen der städtischen Sozialhilfe. Soziale Brennpunkte und Themen werden erfahrungsgemäss in den Städten zuerst sichtbar. Aber auch die Antworten auf neue gesellschaftliche Herausforderungen werden häufig in den Städten formuliert und erprobt. Im Jahr 2024 hat sich die Sozialhilfequote mit einer Abweichung von -0,1 Prozent zum Vorjahr über die Gesamtheit der ausgewerteten Städte kaum verändert. In den 14 Städten, die im Kennzahlenbericht analysiert werden, lebt rund ein Viertel aller Sozialhilfebeziehenden der Schweiz. In einzelnen Städten weicht die Sozialhilfequote stärker vom Vorjahr ab; solche Unterschiede können jedoch mit der Anpassung der Sozialhilfestatistik zusammenhängen und sind daher vorsichtig zu interpretieren. Langfristig stabil bleiben die Risikofaktoren für Armut: So haben Kinder und Jugendliche (insbesondere aus Eineltern- und kinderreichen Familien) ein erhöhtes Armutsrisiko, ebenfalls Personen mit ausländischer Herkunft, Geschiedene und Personen ohne berufliche Ausbildung.

Wohnungsnot als zentrales Thema in der Sozialhilfe

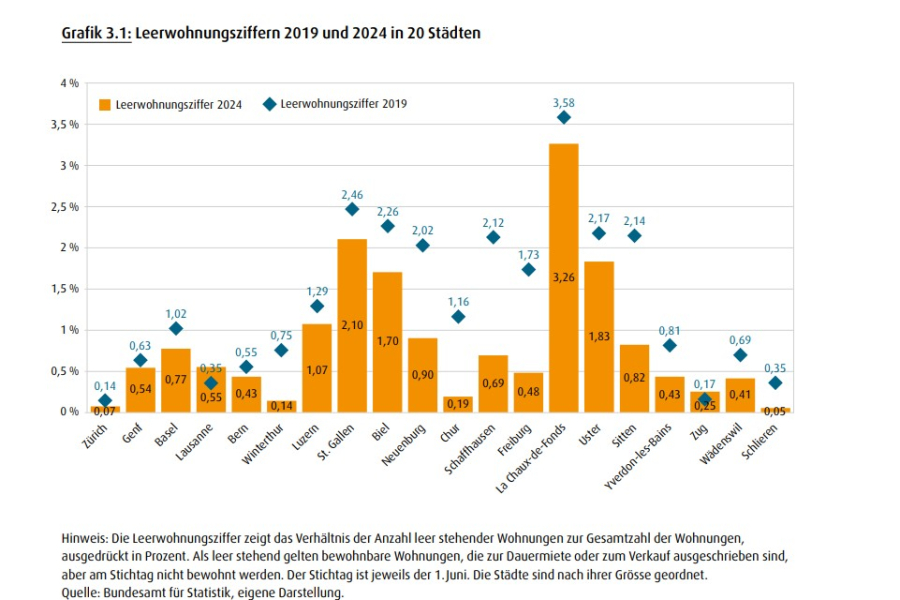

Die Wohnungsnot beschäftigt die Sozialhilfe zunehmend, weshalb die Städteinitiative dieses Jahr den Fokus ihres Berichts darauf gerichtet hat. Für die qualitative Erhebung haben sich sechs weitere Städte dazugesellt, weil ihnen das Thema unter den Nägeln brennt. Die Leerwohnungsziffer der 20 beteiligten Städte zeigt deutlich, dass sich die Wohnungsknappheit in den meisten dieser Städte deutlich verschärft hat.

Das hat Konsequenzen für die Sozialhilfe. In rund der Hälfte der Städte hat die Zahl der Personen zugenommen, die auf der Strasse leben. In den meisten Städten hat insbesondere die Zahl jener zugenommen, die akut von Wohnungsverlust infolge Kündigung oder Zwangsräumung bedroht sind oder ohne festen Wohnsitz in verschiedenen Unterkünften leben. Obwohl die Sicherung von Wohnraum sowie die Unterstützung bei prekären Wohnsituationen und Wohnungslosigkeit schon immer zu den Kernaufgaben der Sozialhilfe gehört haben, sind die Sozialdienste nun zunehmend mit der Aufgabe betraut, Wohnraum zu vermitteln, mit Vermietenden nach Lösungen zu suchen und andere Lösungsansätze auszuloten. Immer mit dem Ziel, dass Sozialhilfebeziehende eine stabile Wohnsituation finden oder behalten können. Eine Sozialarbeiterin bringt es folgendermassen auf den Punkt: «Als ich begonnen habe vor viereinhalb Jahren im Intake des Sozialdienstes, da war die Wohnproblematik bei neuen Fällen sehr selten. Jetzt ist es sehr selten, dass jemand keine Wohnproblematik hat.» (Beyeler, 2015)

Möglichkeiten und Grenzen

Viele Städte sind deshalb gefordert, ihre Strukturen und Instrumente weiterzuentwickeln. Die Lösungsansätze sind vielfältig, aber oft herausfordernd: So steht die Sozialhilfe vor der Aufgabe, realistische Mietzinslimiten festzulegen. In verschiedenen Städten sind selbst günstige Wohnungen so teuer, dass Limiten unterhalb derjenigen der Ergänzungsleistungen kaum umsetzbar sind. Teilweise werden deshalb Mietzinsen über den Limiten übernommen. Wichtig ist gemäss dem Bericht, dass Sozialdienste ihre Handlungsspielräume kennen und nutzen, spezialisierte Fachstellen aufbauen und die Wohnthematik auch in der Beratung professionell einbeziehen.

Zudem bestehen vielerorts Lücken bei Not- und Übergangsunterkünften sowie bei der ambulanten Wohnbegleitung. Gefragt sind spezifische Angebote für verschiedene Zielgruppen – etwa Erwerbstätige ohne festen Wohnsitz, Jugendliche oder Frauen. Immer mehr Städte erproben neue Formen wie tagsüber geöffnete Notschlafstellen oder Housing-First-Modelle, die langfristige Wohnstabilität ermöglichen.

Die Sicherung bestehender Wohnverhältnisse gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Neue Ansätze setzen auf Kooperationen mit Vermietenden, Prävention von Mietkonflikten und soziale Hauswartungen. Präventive Programme wie das Genfer DOMOS greifen frühzeitig bei drohenden Exmissionen ein und zeigen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Sozialdiensten und Verwaltungen ist.

Wohnraumknappheit ist letztlich ein generelles Problem, das die Sozialhilfe nicht lösen kann. Hier sind wohnpolitische Strategien und Entscheide gefragt, die die Städte umsetzen und wofür sie auf die Unterstützung der anderen Staatsebenen zählen.